Chancen und Risiken der Retention auf Gründächern

Möglichkeiten der Regenrückhaltung auf begrünten FlachdächernAnstatt Regenwasser möglichst schnell vom Dach abzuleiten, soll inzwischen bei immer mehr Bauvorhaben das Wasser zeitverzögert vom Dach abgeleitet oder auf der Dachfläche zurückgehalten werden. Wir zeigen, welche Chancen und Risiken eine gedrosselte Entwässerung oder Retention auf dem Dach bietet.

Große Hitze und Starkregen treten als extreme Wetterlagen immer häufiger auf. Besonders starke Regenfälle haben oft dramatische Auswirkungen, so führten beispielsweise 2014 versiegelte Flächen und ein ungewöhnlich starkes Regenereignis zur Überflutung ganzer Straßenzüge in Münster. Weitere Starkregenereignisse gab es 2018 und 2021 in Wuppertal, dabei kam es in einigen Gebieten Wuppertals zu Regenfluten mit einem Niederschlag von über 100 l/m² in 90 Minuten.

Starkregen gibt es nicht erst seit gestern, das zeigt dieses Foto von einem Starkregenereignis in Münster im Jahr 2014

Starkregen gibt es nicht erst seit gestern, das zeigt dieses Foto von einem Starkregenereignis in Münster im Jahr 2014

Foto: Nonstop News

Hitzewellen, Starkregenereignisse und Stürme gehören zu den Folgen des Klimawandels und werden an Häufigkeit und Intensität künftig noch zunehmen. Daher stehen Städte, Gemeinden und Landkreise, aber auch jede Bürgerin und jeder Bürger, in der Verantwortung, etwas gegen die Folgen des Klimawandels zu unternehmen. Das bayerische Landesamt für Umwelt hat beispielsweise einen Maßnahmenkatalog erstellt und empfiehlt darin unter anderem die Versickerung und oberirdische Sammlung von Regenwasser auf Grünflächen, die Regenrückhaltung auf begrünten Flachdächern und Carports und Regenwassernutzung als Brauchwasser in Haus und Garten. Durch die Entsiegelung von Flächen eröffnet man dem Regenwasser zudem die Chance, in den Grund zu sickern und im Idealfall auf die Grundwasserebene zu gelangen.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Regenwasser verdunsten zu lassen, in den Boden zurückzuführen oder zeitverzögert in die öffentliche Kanalisation einzuleiten, um die Kommunen zu entlasten. All diese Lösungen haben ein gemeinsames Ziel: die Gefahr von Überschwemmungen zu minimieren. Wichtig ist, dass das Regenwasser nicht direkt in Flüsse oder die Kanalisation der Kommunen geleitet wird.

Retention auf dem Flachdach

Die Rückhaltung von Regenwasser auf dem Flachdach, auch Retention genannt, ist aus zwei Gründen sinnvoll: Bei Starkregen wird durch die Retention das Wasser nur verzögert an die in diesem Fall häufig überlastete Kanalisation abgegeben. In Trockenperioden kann das Regenwasser auf begrünten Dächern zurückgehalten werden, was der Bepflanzung und dem Stadtklima zugutekommt.

Bei der Regenrückhaltung auf dem Flachdach spielen Dachbegrünungen eine entscheidende Rolle. Neben der Abflussverzögerung kann ein Gründach dazu beitragen, der Hitzeentwicklung entgegenzuwirken. Ein nicht begrüntes Bitumendach kann in der prallen Sonne etwa 80 °C heiß werden. Im Vergleich dazu weist ein begrüntes Dach nur eine Oberflächentemperatur von um die 30 °C auf. Durch die Verdunstung und die dadurch erzeugte Verdunstungskälte kann die Umgebungslufttemperatur um etwa 1,5 K reduziert werden. Weitere Vorteile von Gründächern sind unter anderem die Feinstaubbindung sowie die Aufnahme von CO2 durch die Bepflanzung.

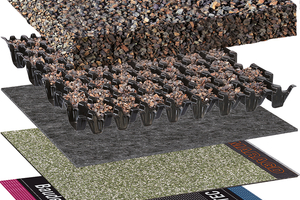

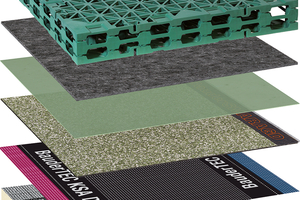

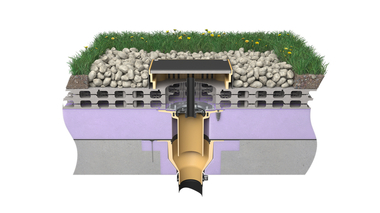

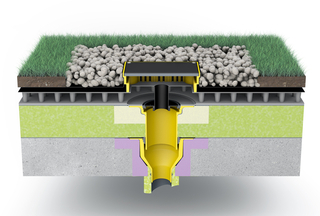

Ein Gründach kann also dazu beitragen, Hitze und Starkregen erträglicher zu machen, wenn das Regenwasser in der Begrünung oder im Schichtenaufbau zurückgehalten wird. Dafür gibt es im Prinzip zwei Ansätze. Die erste Möglichkeit ist, dass man den Aufbau des Gründaches wie einen „Schwamm“ nutzt. Dabei wird beispielsweise auf der Betonunterkonstruktion des Daches eine Dampfsperre und Wärmedämmung und darüber die Dachabdichtung verlegt. Auf der Schutzlage über der Abdichtung wird ein Substrat eingesetzt, das viel Wasser aufnehmen kann. Den oberen Abschluss des Aufbaus bildet die Begrünung. Die zweite Möglichkeit ist der Einsatz von Retentionsboxen im Dachaufbau, die sich durch ein hohes Wasserspeichervolumen auszeichnen.

Retentionsdächer in der Praxis realisieren

Retentionsdächer und begrünte Dachflächen sind also dafür ausgelegt, Wasser temporär aufzunehmen, zwischenzuspeichern und dem natürlichen Wasserkreislauf über Verdunstung zurückzugeben. Durch die Unterstützung des Sita-Berechnungsservices und mithilfe von geprüften Produkten ergibt sich ein zeitgemäßer Ansatz, das Thema Retention anzugehen und in der Praxis zu realisieren. Hierfür stehen, je nach örtlichen Gegebenheiten, zwei Systeme von Sita zur Wahl, die wir im folgenden Abschnitt vorstellen.

Fixe und flexible Abflusswächter

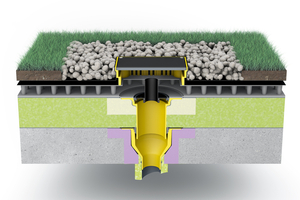

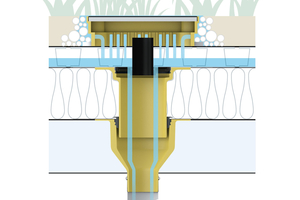

Retentionsdachaufbau mit dem Dachgully „Sita Retention Fix“. Dieser verfügt über eine Grundplatte, die je nach Einleitbeschränkungen der Kommune eine oder mehrere Bohrungen aufweist

Retentionsdachaufbau mit dem Dachgully „Sita Retention Fix“. Dieser verfügt über eine Grundplatte, die je nach Einleitbeschränkungen der Kommune eine oder mehrere Bohrungen aufweist

Abb.: Sita

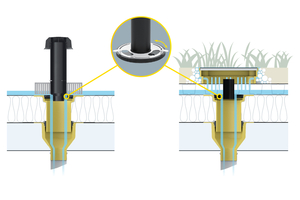

Je nach gewünschter Entschleunigung der Entwässerung verfügen „Sita Retention Fix“-Bauteile über eine oder mehrere Perforationen in der Grundplatte des Drosselmoduls. Diese Perforationen werden werkseitig in die Grundplatte eingebracht. Wie viele, das wird durch individuelle Objektberechnungen von Sita ermittelt. Die einmal definierte Einstellung bleibt dabei für die Zukunft fixiert.

Mehr Flexibilität bietet der „Sita Retention Twist“, dessen skalierbare Einstellscheibe auf der Baustelle exakt auf die von der Kommune erlaubte Abflussmenge eingestellt werden kann. So lässt sich die Wassermenge, die am Standort in die Kanalisation eingeleitet werden darf, mit einem Dreh des Einstellschiebers justieren. Sollten sich die Regenereignisse am Standort oder die kommunalen Vorgaben stark ändern, kann das Retentionsbauteil ohne großen Aufwand nachjustiert werden.

Interims-Berechnungsverfahren

Noch gibt es kein normiertes Berechnungsverfahren für die Regenrückhaltung (Retention) auf Dächern. Um aber den vielen Nachfragen aus der Praxis gerecht zu werden, hat die Firma Sita ein an die DIN angelehntes Berechnungsverfahren entwickelt. Das Verfahren ist noch nicht normiert, gilt aber als praxisorientiert. Carsten Meier, Anwendungstechniker der Sita Bauelemente GmbH, erklärt: „Wir gehen bei diesem Verfahren von der behördlichen Einleitbeschränkung aus und möchten dabei eine Regenrückhaltung auf dem Dach ermöglichen.“ Das Dach werde dabei als 0°-Dach ausgeführt, gelte also gegebenenfalls als Sonderkonstruktion nach der Flachdachrichtlinie und der DIN 18531. Laut der Norm können beispielsweise Dächer der Anwendungsklasse K1 auch ohne Gefälle geplant werden, wenn die Abdichtung die Anforderungen der Anwendungsklasse K2 erfüllt (siehe DIN 18531, Punkt 6.3.2.1).

Eine Voraussetzung für die Retention bei Einleitbeschränkungen ist, dass mindestens ein Ablauf und Notablauf pro 400 m² Dachfläche geplant werden. Die Komplexität der Thematik und die doch sehr unterschiedlichen Interpretationen der Normen und Richtlinien legen nahe, dass jeder Planer und jede Planerin selbst prüfen und entscheiden muss, ob bei einem geplanten Projekt die Anforderungen an ein gefälleloses Dach gemäß der Flachdachrichtlinie und der DIN 18531 erfüllt sind.

Retention in der Praxis – ein lehrreiches Beispiel

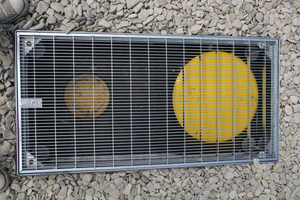

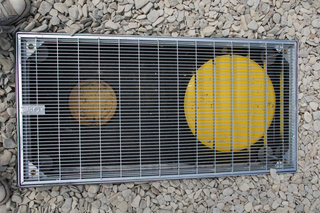

Ein lichtdurchlässiges Abdeckgitter hatte in diesem Fall für Moosbildung und damit zur Verstopfung der Dachentwässerung geführt

Ein lichtdurchlässiges Abdeckgitter hatte in diesem Fall für Moosbildung und damit zur Verstopfung der Dachentwässerung geführt

Foto: Sita

Auch die besten Entwässerungsbauteile müssen sinnvoll verbaut werden und immer muss man auch mit der Natur rechnen – das zeigt ein Beispiel aus der Praxis: In diesem Fall wurde ein Gründach als Retentionsdach ausgeführt, also mit Retentionsboxen und Dachabläufen (hier dem „Sita Retention Fix“ zur Regenrückhaltung) ausgestattet. Kurz nach Inbetriebnahme wurde reklamiert, dass der Notentwässerungsgully permanent anlief, obwohl es bis dato zu keinem Starkregenereignis gekommen war. Bei der Ursachenforschung wurde festgestellt, dass sich im Gründachschacht eine Moosansammlung gebildet hatte, die auch das Ablaufloch des Retentionsbauteils verstopfte. Schnell wurde klar, dass ein offener Rost über dem Retentionsablauf bei einer Begrünung nicht die beste Lösung ist, weil er durch die UV-Exposition die Chlorophyllbildung und auch die Moosbildung fördert.

Auf dem Dach wurden zwei voneinander getrennte Gründachschächte für die Haupt- und Notentwässerung eingebaut

Auf dem Dach wurden zwei voneinander getrennte Gründachschächte für die Haupt- und Notentwässerung eingebaut

Foto: Sita

Um das Problem zu lösen, wurde dem Dachdeckerbetrieb in diesem Fall von der Sita-Anwendungstechnik empfohlen, die Haupt- und Notentwässerung getrennt voneinander in jeweils eigenen Gründachschächten unterzubringen. Der Schutz vor Vermoosung, Veralgung sowie dem Eintrag von Fremdkörpern ist für die planmäßige Retentionsfunktion der Dachentwässerung besonders wichtig. Daher wurde jeder Gründachschacht mit einer geschlossenen Abschlussplatte abgedeckt, die Lichteinfall und damit die Moosbildung im Bereich des Retentionsbauteils und des Gullys verhindern soll. Schmutz wird so zurückgehalten und der Ablauf bleibt frei – das Problem war somit gelöst. Das Regenwasser wird dabei über die Ebene des Substrats seitlich in den Dachablauf eingeleitet.

Retentionsentwässerung erfordert besondere Sorgfalt

Die Retentionsentwässerung ist ein wichtiger Baustein für das städtische und kommunale Regenwassermanagement und bietet eine Chance, den Wasserkreislauf aus Verdunstung, Versickerung und geregeltem Abfluss wiederherzustellen. Eine Retentionsentwässerung gilt aber immer noch als Sonderkonstruktion, die besondere Sorgfalt und Expertise in der Planung, Bemessung und Ausführung erfordert. Bei falscher Planung und Ausführung reichen die Risiken bis hin zum Dacheinsturz, unter anderem verursacht durch die zusätzlichen Wasserlasten. Auch gegebenenfalls höhere Baukosten und der Folgeaufwand für die Inspektion und Wartung des Daches und der Rohrleitungen müssen in die Kosten-Nutzen-Rechnung einfließen. Dem stehen unter Umständen geringere Abwassergebühren und geringere Kosten für kleinere Grundleitungen gegenüber.

Mehr Informationen über die Entwässerungsprodukte von Sita für Retentions-Gründacher finden Sie unter: www.sita-bauelemente.de

AutorDipl.-Ing. Rainer Pieper ist Prokurist und technischer Leiter bei der Sita Bauelemente GmbH in Rheda-Wiedenbrück.

Was gilt bei der Planung von Flachdächern ohne Gefälle?

Zitat Flachdachrichtlinie:

2.2 Dachneigung, Gefälle

(2) Gefällelose Flächen können in begründeten Fällen geplant und ausgeführt werden.

Beispielhaft gelten als begründete Fälle:

-reduzierte Anschlusshöhen an Türen,

-konstruktiv vorgegebene Lage der Entwässerungseinrichtungen, die eine Gefällegebung nicht ermöglichen,

-Bestandsgebäude mit vorgegebener Lage der Entwässerungseinrichtungen,

-Intensivbegrünung oder erdüberschüttete Flächen mit Anstaubewässerung,

-baurechtliche Anforderungen, die eine Gefällegebung nicht ermöglichen,

-sowie vergleichbare Fälle.

Die besonderen Anforderungen von Abschnitt 2.3.4 und Abschnitt 3.6 sind zu berücksichtigen.

Zitat aus der DIN 18531:

„Pkt. 6.3.2.1 Anwendungsklasse K1: Dächer der Anwendungsklasse K1 können auch ohne Gefälle geplant werden, wenn die Auswahl der Abdichtung die Anforderungen der Anwendungsklasse K2 erfüllt.“

Die Komplexität der Thematik und die doch sehr vielschichtigen Interpretationen legen nahe, dass jeder Planer prüfen und entscheiden muss, ob bei seinem Projekt die Anforderungen an ein gefälleloses Dach gemäß der Flachdachrichtlinie und/oder der DIN 18531 erfüllt sind.

Voraussetzungen für Retention bei Einleitbeschränkungen

KOSTRA als Guideline

KOSTRA heißt der Starkregenkatalog, der seit Jahrzehnten vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben wird. Der Begriff KOSTRA steht für „Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierung und -auswertung. KOSTRA DWD 2020 basiert, wie auch die Vorgängerversion, auf einer koordinieren Starkregenauswertung aller Bundesländer. Hinweis: Die Version KOSTRA DWD 2010 ist ab Januar 2023 nicht mehr gültig. Seit dem 1. Januar 2023 gilt nun der neue Datensatz KOSTRA-DWD-2020 mit dem Bezugszeitraum von 1951 bis 2020.